Aos 21 anos, juntar-se ao Deep Purple foi uma oferta à qual Glenn Hughes não podia recusar. Mas, sobretudo em declarações recentes, o músico de 74 anos — com o benefício do olhar em retrospectiva — expressa certo arrependimento por ter deixado o Trapeze, grupo que o revelou e que, mesmo com três álbuns de estúdio lançados, nunca ultrapassou o status de promessa, para assumir o baixo e a segunda voz em uma das três potências do triunvirato do hard rock setentista.

Nas entrevistas, Hughes vem passando a limpo sua trajetória e as decisões certas ou erradas que tomou ao longo de mais de 50 anos de carreira. Já no repertório da presente turnê — cuja etapa nacional foi anunciada como sua “despedida do Brasil” — ele oferece um recorte, senão abrangente, ao menos justo, de sua obra. Contempla carreira solo, Trapeze, Black Country Communion e parcerias com Pat Thrall e Tony Iommi — aqui sem incluir “Seventh Star” (1986), o disco do Black Sabbath cujo período pré e pós Glenn ele define em sua autobiografia como “o fundo do poço”. Ah, e Purple, é lógico, embora em menor quantidade, haja vista a longa duração do giro denominado “Classic Deep Purple Live”, no qual o set consistia apenas de músicas da banda.

Como está de disco novo — o ótimo “Chosen” — e as gravações ocorreram em trio, Hughes trouxe para a estrada os parceiros Søren Andersen, guitarrista dinamarquês que o acompanha há 17 anos, e o baterista Ash Sheehan. O formato enxuto beneficia todos os envolvidos. Sem teclados para competir — e às vezes até amenizar as coisas — o baixo de Hughes soa cavalar, enquanto Sheehan guia o estouro espancando o kit mínimo e eficaz de maneira impiedosa. Andersen, por sua vez, traduz sua ética profissional em versatilidade e fidelidade aos riffs de Iommi, Thrall, Joe Bonamassa e do saudoso Mel Galley.

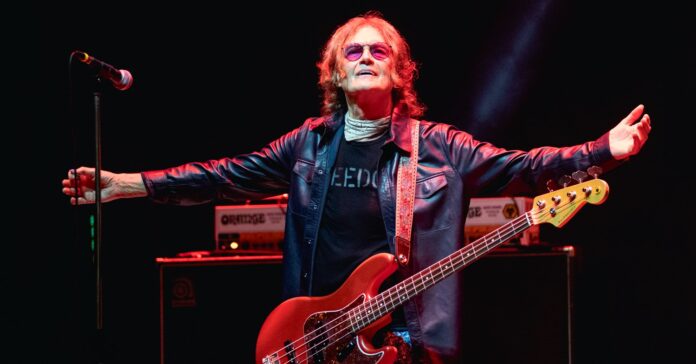

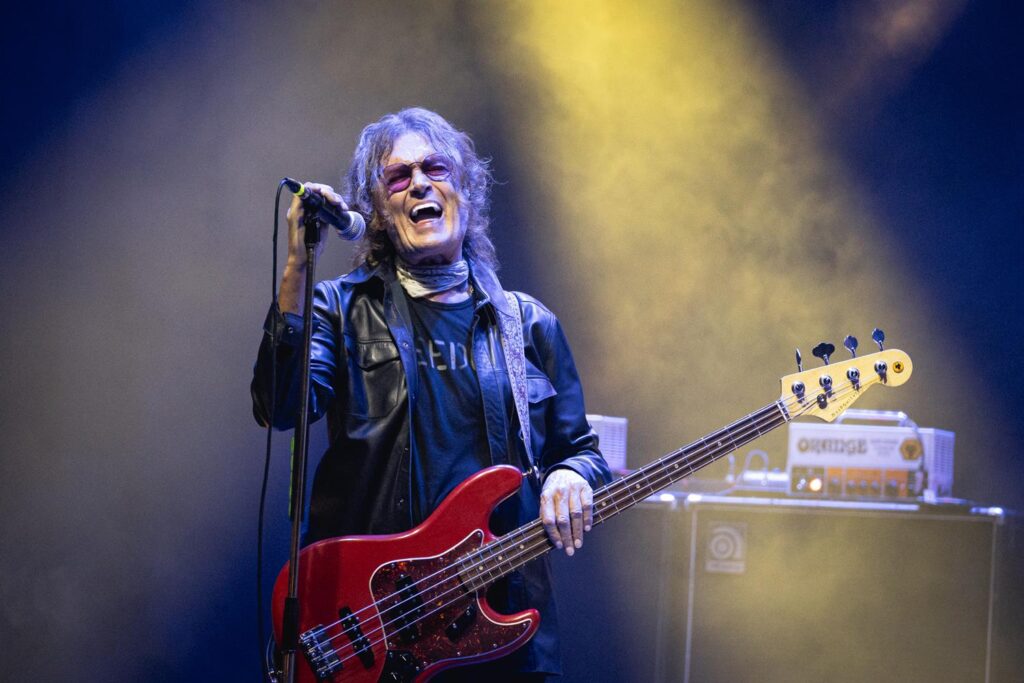

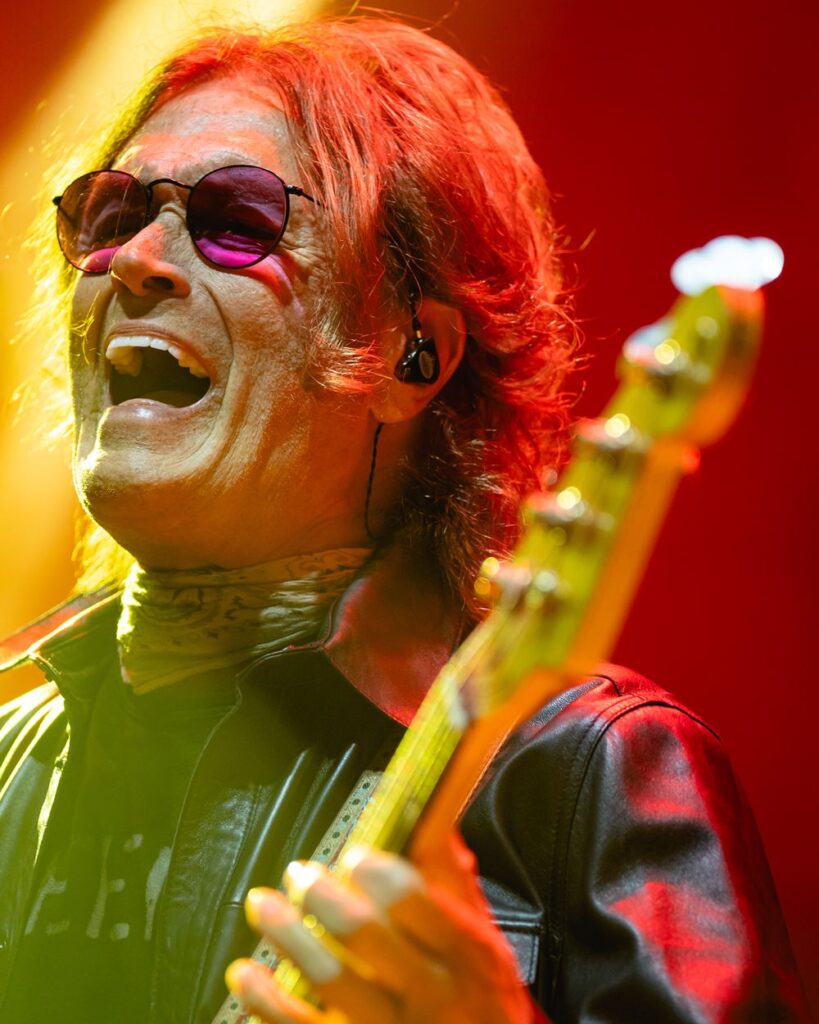

Verdade seja dita: o clima no Circo Voador, Rio de Janeiro, na última sexta-feira (14), era de incerteza após o ocorrido na véspera em Belo Horizonte, quando, desidratado, Hughes precisou interromper a apresentação para receber atendimento médico e, sem condições de voltar ao palco, deu o show por encerrado após a sexta música. Com a pontualidade mais britânica possível, Glenn e seus asseclas subiram ao palco e o que se viu foi um dinossauro em nova pele. Econômico nos movimentos, entornou todo o pote de mana nas palhetadas e nos diversos floreios vocais que nos fazem crer que Deus tem, sim, seus eleitos. Impressiona — na mesma proporção em que arrepia — vê-lo estender notas agudíssimas com a mesma facilidade que tinha na década de 1970. É de fazer cantores aspirantes optarem por empregos CLT.

Houve momentos de puro storytelling. Hughes contou as origens de músicas que se orgulha de ter escrito aos 18 anos na cozinha da casa da avó, como “Medusa”, faixa-título do segundo e mais clássico trabalho do Trapeze; de outras resultantes de um trabalho a quatro mãos com “um guitarrista muito talentoso de São Francisco” (Pat Thrall, não citado nominalmente); e de um par (“Grace” e “Dopamine”) que atesta a longeva amizade com o cara de fala mansa que cria os riffs de metal mais f#das de todos os tempos.

Todas essas canções, segundo Glenn, têm um significado especial para ele, e ele se alegra ao ver que mesmo as letras de “Way Back to the Bone” (“Escrevi essa aos 17 anos, após o Trapeze se apresentar no Whisky a Go Go, em Los Angeles…”) e “Stay Free” estavam na ponta da língua do povo. Lógico que não dá para comparar à recepção dada a “Mistreated” ou “Burn”, esta última encurtada de modo a suprimir o solo de teclado da gravação original.

Mas a maior aula da noite se deu quando, no bis, Glenn adiantou-se ao centro do palco, um violão em punho, e ofereceu “Coast to Coast” em pegada visceral, de marejar os olhos. Deixou claro que as melhores músicas do universo podem surgir e funcionar no formato mais enxuto possível. No final, a promessa: foi tanto o amor na atmosfera da noite que “Rio, é fato, eu voltarei”, contradizendo o próprio anúncio de despedida do Brasil.

Electric Gypsy

Na abertura, a rapaziada do Electric Gypsy levou não mais que três músicas para cativar o público — em sua maioria 50+ — com seu hard rock de contornos losangelinos e letras de facílima assimilação. Em comparação ao quarteto que se viu abrindo para Paul Di’Anno quase três anos atrás, a evolução é nítida, tanto em performance individual — o vocalista Guzz e o guitarrista Nolas, sobretudo, parecem mais soltos no palco, conscientes de que o estilo que tocam é música que se ouve também com os olhos — quanto no quesito conjunto, obtendo nota 10 deste jurado às vezes meio implicante.

Dos cortes autorais, destacou-se para a setentista “Ride On”, de clima à Bad Company, conclamando o canto em uníssono com refrães que pegam de primeira. Mas foi no cover de “Hot for Teacher”, do Van Halen, que os presentes tiveram a certeza de estar diante não de uma promessa, mas de uma realidade do novo hard BR cujo céu é o limite — e que as gravadoras especializadas lá de fora precisam ficar de olho.

Glenn Hughes — ao vivo no Rio de Janeiro

- Local: Circo Voador

- Data: 14 de novembro de 2025

- Turnê: The Chosen Years

- Produção: Dark Dimensions

Repertório:

- Soul Mover

- Muscle and Blood (Hughes/Thrall)

- Voice in My Head

- One Last Soul (Black Country Communion)

- Can’t Stop the Flood

- First Step of Love (Hughes/Thrall)

- Way Back to the Bone (Trapeze)

- Medusa (Trapeze)

- Grace / Dopamine (Iommi)

- Chosen

- Mistreated (Deep Purple)

- Stay Free (Black Country Communion)

Bis: - Coast to Coast (Trapeze)

- Black Country (Black Country Communion)

- Burn (Deep Purple)

Clique para seguir IgorMiranda.com.br no: Instagram | Bluesky | Twitter | TikTok | Facebook | YouTube | Threads.